- 焦点图

- 湖南秘技大起底⑦︱洞庭木雕,刀尖上的洞庭情

湖南日报·华声在线记者 郭朵朵 通讯员 徐嵩

“梆梆梆……”锤子与刻刀撞击木板的声响在空中回荡,木质的香气弥漫四周。王庆云眉头紧蹙,全神贯注地雕琢手中作品,刻刀游走间,一朵鲜活的荷花在木头上徐徐绽放。

近日,记者走进位于益阳市资阳区明清古巷的王庆云工作室,感受洞庭木雕的魅力。

守正创新,让非遗走进寻常百姓视野

洞庭木雕作为民间技艺传承超2000年,广泛应用于洞庭湖区域的家具、建筑以及祭祀用具制作,2021年被列入省级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。2024年,该项目代表性传承人王庆云评为益阳市技能大师,同年荣膺湖南省工艺美术大师称号。

1973年,王庆云出生于洞庭湖畔的益阳市资阳区张家塞乡,自幼便对美术满怀热忱。1995年,经亲戚引荐,他开启了两年的木匠学徒生涯,并凭借精湛手艺崭露头角,收获客户认可。但王庆云并未安于现状,在随后的七八年,辗转广东、福建等地的木雕厂,潜心钻研技艺。

制作洞庭木雕工序繁杂,构思立意、绘画、打坯、精修、细刻、刷漆、上色、打蜡,八道工序环环相扣,马虎不得。王庆云介绍,洞庭木雕最大的特点是就地取材,本地香樟木是上佳之选。工欲善其事必先利其器,王庆云的雕刻刀具多达上百种,打坯刀、撬刀、三角刀等,每种刀具的用途各不相同。雕刻工序细腻程度堪比绣花,其中最特殊的刀仅有2毫米厚。

前些年在外地的学习经历,让王庆云转变创作思路。他舍弃仿古设计,投身个性化加工,创造性地把原本抽象的木雕图案具象化,取材于洞庭湖畔百姓的生产生活场景,使作品更贴近大众,吸引更多年轻人关注洞庭木雕。王庆云满怀期待地说:“让非遗走进寻常百姓视野,这是我最大的心愿。”

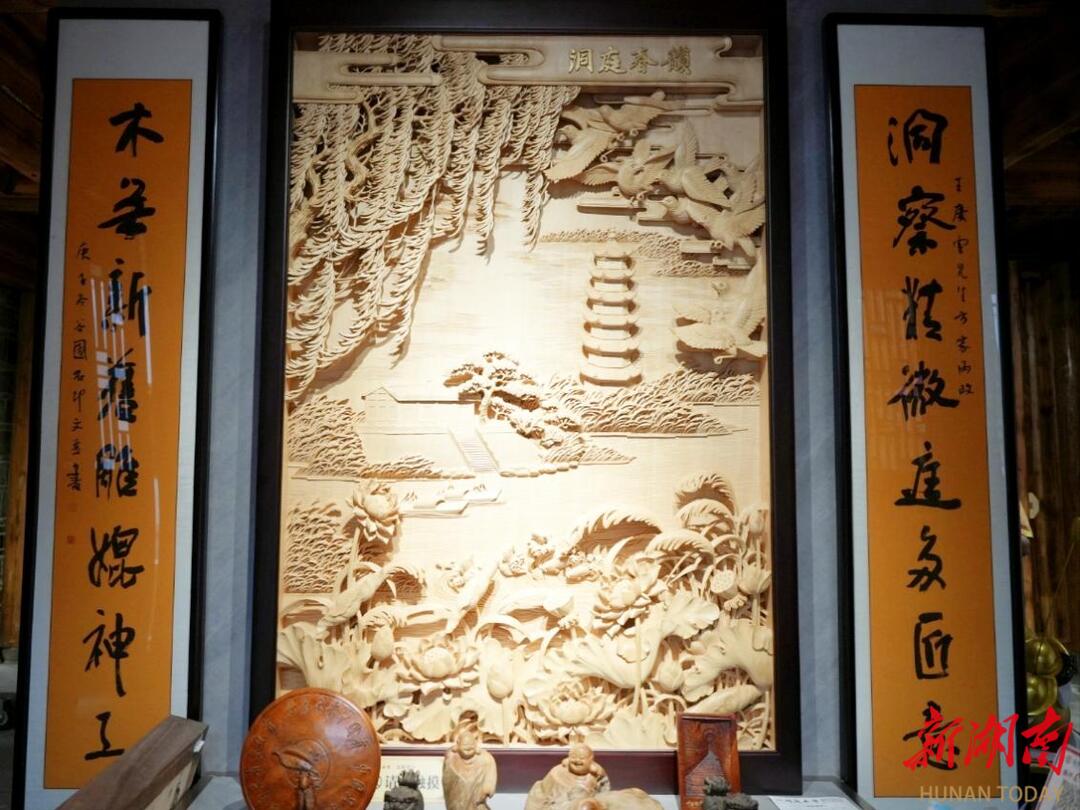

王庆云耗时一年多创作的《洞庭春韵》,融合了线雕、浅浮雕、深浮雕等所有的雕刻技法,斩获2024湖南工艺美术精品展暨湖南工艺美术精品大奖赛金奖。

“非遗+旅游”,推动洞庭木雕传承“声声不息”

今年1月18日,王庆云将店铺迁至位于益阳市资阳区的明清古巷,即便装修尚未完工,却已吸引了不少游客前来参观。王庆云欣慰地表示,前来参观的游客年龄跨度极大,小至被家长抱在怀中的幼儿,长至拄着拐杖的老者。

不仅如此,湖南大学、安徽大学等多所高校的15名益阳籍研究生,前来开展学习与调研活动,并将洞庭木雕纳入其学术研究范畴。长沙理工大学的薛兴胤将洞庭木雕作为他的毕业论文选题,在工作室连续学习了8天,雕琢出一幅《鸢尾花》。

王庆云的洞庭木雕工作室预计今年5月1日正式运营,规划有展览区、非遗体验区和创作交流区等,届时还将广纳学徒。

近年来,在各级人社部门和文化旅游部门支持下,王庆云改善培训条件,增添设备,培训技术人员20余人,进社区、校园18次,举办培训班近20次,搭建起“学习、就业、创收”一体化平台。“现在,每天都有两个学生来店里向我学习制作洞庭木雕。”王庆云笑着说。

目前,工作室已接待游客近十万人次,三千多人参与手工体验。王庆云感慨:“古巷为木雕提供发展土壤,木雕赋予古巷生机,二者相得益彰。未来,我们还将融合AI等现代技术,推动地域文化特色留得住、传得开。”

雨后的明清古巷,锤子撞击木块的声音从洞庭木雕工作室传出,王庆云正在教大儿子王艺鹏如何掌握打坯的力度,洞庭木雕的传承“声声不息”……